Comparative Literature Association

of the Republic of China

台灣劇場裡的愛爾蘭

台灣大學外國語文學系

高維泓教授

絕大多數台灣外/英文科系畢業生或多或少都會讀到愛爾蘭作家的作品。除了必讀的喬伊斯(James Joyce)作品,四大諾貝爾文學獎得主:葉慈(William Butler Yeats)、蕭伯納(George Bernard Shaw)、貝克特(Samuel Beckett)、奚尼(Seamus Heaney),都是二十世紀英國文學史課程的經典人物。金希拉(Thomas Kinsella)、馬漢(Derek Mahon)、麥古基恩(Medbh McGuckian)更是英語詩選裡的重點作家。會有這種情況,跟英、愛兩國在英帝國全盛時期幾乎是命運共同體有關。即使大英帝國在第二次世界大戰後於去殖民化的浪潮下瓦解,但在後帝國主義的文化脈絡下,愛爾蘭作家仍在全球範圍大學的英國文學課程中佔有不可動搖的地位,直到上世紀70年代「後殖民」理論興起,學界才逐漸將愛爾蘭文學從英國文學分割出來,成為一個獨立的課程,或是歸類於「英語文學」。到1981年,美國現代語言協會(Modern Language Association of America,簡稱MLA)才把貝克特從英國作家名錄裡除名,改列愛爾蘭與法國作家目錄中。

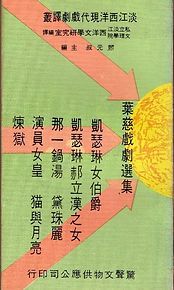

在談台灣劇場何時開始搬演愛爾蘭劇作之前,可先探究愛爾蘭劇本何時有系統地被介紹給本地讀者。出版於1969及1970年,由顏元叔主編的「淡江西洋現代戲劇譯叢」,涵蓋40多位歐美劇作家,120部重要劇本,可說是當時劃時代的貢獻。這部譯叢涵蓋了《葉慈戲劇選輯》、《辛約翰戲劇選輯》、《蕭伯納戲劇選輯》、《貝克特戲劇選集》,共計17部劇作。值的注意的是,翻譯這些劇作的翻譯者皆是一時之選,比如戲劇學者黃美序翻譯了七部葉慈的重要劇作——《凱瑟琳女伯爵》(Countless Cathleen)、《凱瑟琳.郝立漢之女》(Cathleen ni Houlihan)、《煉獄》(Purgatory),彭鏡禧翻譯了辛約翰的《西方男兒》(The Playboy of the Western World)及貝克特的《終局》(Endgame),蔡進松翻譯了蕭伯納的《聖女貞德》(Saint Joan)與《安卓克利斯與獅子》(Androcles and the Lion)。其他譯者還包括馬清照、陳戈與胡業勤。這些選輯都包括詳盡的導讀與評論,對於不熟悉愛爾蘭戲劇的讀者,可提供精闢的指引。有意思的是,顏元叔所主持的西洋戲劇譯介計畫,在高喊反共復國、復興中華文化的戒嚴鎖國時期,被期待導正因商業電影、電視的崛起,文學與戲劇「走向墜落的道路」,透過經典的翻譯,希望能「有助我國戲劇的改良,能在娛樂中擴大視野」(張建邦2)。

圖說:顏元叔主編的「淡江西洋現代戲劇譯叢」所涵蓋的四位愛爾蘭劇作家。

1980年代是台灣出版業的盛世,遠景和九五出版社分別推出諾貝爾文學獎全集套書,在市場上互別苗頭。蕭伯納、貝克特、葉慈的作品又再度被新譯、重譯,或是收錄中港台已有的版本。茲舉由陳映真主編,備受好評的遠景版為例,蕭伯納的《聖女貞德》由吳潛誠所譯,《葉慈詩選》由周英雄、高大鵬合譯、貝克特的《等待果陀》(Waiting for Godot)是由劉大任、邱剛健合譯。[1]可惜的是,九五版的諾貝爾文學全集,儘管收錄了一些「淡江西洋現代戲劇譯叢」及遠景版的沒有的劇作,比方貝克特的《莫洛》(Molloy)、蕭伯納的《魔鬼的門徒》(The Devil’s Disciple)與《賣花女》(Pygmalion),但皆無列出譯者的名字。[2]但如果對照往後愛爾蘭戲劇被持續演出、翻譯或重譯,或被改編成具台灣味的版本,當年編輯與學者苦心孤詣的選材與翻譯,打開了閱聽人或觀眾的眼界,啟迪了不少後來前往西方劇壇取經或念書的有志之士。

在所有曾於台灣上演的愛爾蘭劇作中,最常被演出的不外乎貝克特的《等待果陀》。自從1965年首演於台北耕莘文教院,雖然這場在戒嚴時期未送新聞局審查,偷偷上演的西方「反劇」並不算成功或轟動,甚至第一幕演出完畢後,觀眾走掉了一大半,但卻開啟了東西劇場對話的契機,也讓「比較具有悟力的少數(the sophisticated few)」體驗另類劇場美學的極限(姚一葦 273)。[3]在形式及內涵極具反動性的貝克特的劇作也成為許多台灣劇場導演在海外留學回國後的成名做,比如1988年賴聲川於中影文化城,以環境劇場形式演出《古厝中的貝克特》,1996年陸愛玲帶領「密獵者」劇團於台北皇冠小劇場演出《等待果陀》,1997年朱靜美指導台大戲劇系學生以女扮男裝的方式於皇冠小劇場演出《等待果陀》。更特別的是,2001年賴聲川於國家戲劇院演出《等待狗頭》,將原本《等待果陀》所設定的男性角色,大膽改為兩名女演員(丁乃箏、蕭艾)。2005年當代傳奇劇場的吳興國更將《等待果陀》改編成京劇版,在被限制不得使用任何國樂樂器做伴奏,重新編腔,把原本京劇中插科打諢的丑角變成了主角,把聖經改成了佛經,可說是徹底將西方經典改造成東方面貌,曾遠赴海外演出,頗獲好評,並在2015年重新上演。

這種跨文化、跨性別、跨語境的改編向來是台南人劇團的強項,導演呂柏伸曾於2004及2006年以台語「聲體譜」演出貝克特的《終局》、《落腳聲》(Footfalls)與《來來去去》(Come and Go),凸顯具有八個聲調的台語在「節奏和韻律上能創造出貼近貝克特原味」的詩劇。[4]2017年該劇團所推出的《死亡就在外面》,便將貝克特的經典劇作如《快樂時光》(Happy Days)、《克拉普最後的錄音帶》(Krapp’s Last Tape)、《落腳聲》、《搖搖椅》(Rockaby)中的角色放置放在日式老屋的不同角落,讓觀眾看到「死亡中的生命」所經歷的「變異、扭曲、畸形」。[5]綜觀這些不同程度的文化改編,或可說貝克特作品中的反權威、反傳統,卻非反智的特質,無遠弗屆的啟迪了台灣的劇場工作者。

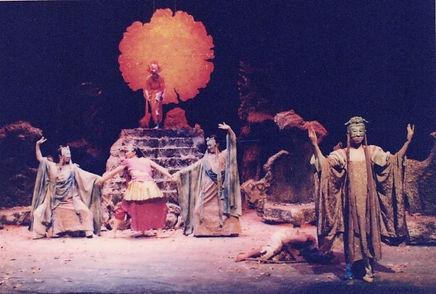

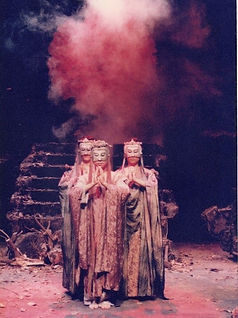

在學院內外受到重視,且曾被演繹的除了貝克特以外,葉慈、蕭伯納、王爾德等人的經典劇作也常被公演,這或許是因以英文創作的愛爾蘭現代戲劇,長久以來常被夾帶在外文系英國文學課堂的必讀書單裡。舉數個外文系及戲劇系所製作過的愛爾蘭劇作為例,1989年國立藝術學院(後改制為國立台北藝術大學)戲劇系曾搬演葉慈的《鷹井之畔》(At the Hawk’s Well)、2000年輔大英文系演出蕭伯納的《聖女貞德》、2013年彰師大英語系演出《賣花女》、2014年與2015年東海大學英語系與中興大學外文系分別演出王爾德的《理想丈夫》(An Ideal Husband)、2018年台東大學英美語文學系演出《不可兒戲》(The Importance of Being Earnest)。知名導演楊世彭也曾於2012年在國家戲劇院將《不可兒戲》這齣王爾德的喜劇代表作搬上舞台,卡司陣容堅強,演出頗受好評。

圖說:1988年國立藝術學院戲劇系演出葉慈的《鷹井之畔》(At the Hawk’s Well)。

劇照:洪祖玲提供。

值得一提的是,參與20世紀早期愛爾蘭文藝復興運動(The Irish Literary Revival) 的劇作家辛約翰(John Millington Synge),其充滿濃厚西愛爾蘭草莽風味的黑色喜劇《西方世界的花花公子》,[6]曾於2016年被臺大戲劇系改編為具台灣味、有歌舞劇元素的《我用鋤頭殺了我老爹》。[7]2018年文藻外語大學英文系也曾將此劇改編為《雜貨店的花漾英雄》(The Dandy Hero of a Grocery Store);改編者謝志賢致力於將辛約翰描寫西愛爾蘭風土人情的劇作改成為台語版。台大外文系於2016之「愛爾蘭之夜」,曾演出謝志賢改編之《入海騎士》(Riders to the Sea),台語劇本刊登於《海翁台語文學》第173期。謝亦曾翻譯辛格的《深谷幽影》(In the Shadow of the Glen),出版於《海翁台語文學》第181期。

當代愛爾蘭劇作也常有機會被搬上舞台,例如輔大英文系於2001年曾演出小說、劇本、詩作創作甚豐的塞巴斯蒂安巴里(Sebastian Barry) 的歷史劇《麻雀變鳳凰:范莉琪傳奇》(The Only True History of Lizzie Finn),該劇背景設於1890年愛爾蘭土地戰爭期間,刻劃時代變動下的階級流動、宗教衝突、女性自主、社會正義等面相。2010年彰師大英語系也曾演出女性劇作家瑪麗娜‧卡爾(Marina Carr) 所寫關於女性自覺、家庭亂倫、超自然力量,並指涉愛爾蘭神話、古典希臘悲劇及莎劇的《欒戀》(Portia Coughlan)。擅長創作黑色喜劇,營造懸疑氣氛的馬丁‧麥多納(Martin McDonagh),也有作品如《誰殺了少尉的貓》(The Lieutenant of Inishmore)作為台大戲劇系之2012年之學期製作。仁信合作社也曾於2009、2012及2018年三度搬演麥多納的《枕頭人》(The Pillowman) ,該劇描繪家庭暴力、兒童幻想、奇情偵探,可說是悲喜劇中經典的經典。讀演劇人也曾於2017及2018年將布萊恩‧費恩(Brian Friel)的《翻譯》(Translations)改編為《白話》搬上舞台,時代場景置換為台灣的228事件,刻劃文化衝突、語言傳承與外來統治者暴力所引發的在地人彼此的矛盾與反抗。

綜觀以上,愛爾蘭戲劇之所以被引入台灣,跟該國曾受英國長期統治,以英語做為創作媒介息息相關,但能深入觀眾內心及拓展劇場美學的關鍵在於劇作中呈現的反叛性、辨證性與寫實性,並與當時代的社會問題緊密結合,探索普世間的共通人性。愛爾蘭戲劇能在台灣持續被改編及演出,見證了劇場如何發揮在全球化浪潮中的軟實力。然而,同樣身在島嶼的台灣,以華語作為主要語言,如何讓劇場的軟實力觸及更多海外觀眾,引領更多人文反思,將是本地劇作者未來面臨的新課題、新挑戰。

[1] 遠景版的蕭伯納選輯還包含陳惠華所譯的《人與超人》。劉大任、邱剛健所合譯的《等待果陀》,於1965年9月3日於台北耕莘文教院首演,由《劇場》雜誌社的耶穌會傅良圃(Fr. Frederic J. Foley, S.J.)神父(亦為台大外文系教授)協助;該劇譯本於民國58年為仙人掌出版社首次印行。民國54年12月發行的《劇場》雜誌,首次刊登由方莘所中譯之《克雷布的最後錄音帶》(Krapp's Last Tape)。方莘曾任教於輔大英文系,亦為著名詩人。

[2] 九五出版社後來改名為九華、環華、書華,也持續出版諾貝爾文學獎套書。遠景新譯的作品較多,但囿於台灣當時能翻譯歐洲語言的譯者極少,部分作品都是翻譯自日文或是英文的版本。九五版皆無譯者名字,據悉當年兩家出版社為了速求市佔率,九五版大量倚賴翻譯社供稿。但遠景版請陳映真為主編,聘請學者或名家翻譯,歷時3年,耗資新台幣七千萬元,出版64冊,可說是文學類出版社前無古人後無來者的投資,但因市場反應不如預期,拖垮了遠景的財務。

[3] 有關於貝克特劇作在台灣的演出史,請見拙作〈貝克特在台灣:當代劇場裡之跨文化演繹〉。

[4] 摘自台南人劇團之〈作品介紹〉:http://www.tainanjen.org.tw/performance01-05.htm。

[5] 摘自台南人劇團之《死亡就在外面》之文宣:http://t.cn/ExUKZSs。

[6] 即彭鏡禧所譯的《西方男兒》。

[7] 2012年書林書店曾出版由張崇旂所譯之中文版《西部痞子英雄》,但2016年台大戲劇系改編的版本與此譯本不盡相同。

參考書目

台南人劇團。〈作品介紹〉。2019年3月17日。

台南人劇團。《死亡就在外面》。2019年3月17日。

姚一葦。〈「劇場」第一次演出的短評〉。許南村(即陳映真)記錄。劇場4(1965):271-3。

高維泓。〈貝克特在台灣:當代劇場裡之跨文化演繹〉。《台灣社會研究季刊》69 (2008年3月) :139-179。

張建邦。〈淡江西洋現代戲劇譯叢序〉。《貝克特戲劇選輯》。台北:驚聲,1970。1-2。